10.進化論の大前提(二)生物の自然発生

序論

進化論を語る時、進化を証明するための中間化石が見つからないという考古学的な側面から進化論の間違いを指摘することが多い。新しい化石が発掘される度に、これは中間化石であると鳴り物入りで大宣伝されるが、暫くするとそうではないということが証明される。ところがそれは一般には全く公表されないか、公表されても新聞の片隅に小さく書かれるだけであり、人々の記憶に留まるのは間違った情報だけという由々しい事態になっているのが現実である。

いずれにしても、有名な始祖鳥であれ、ウマの進化図で代表されるヒラコテリウムのウマの先祖説であれ、その他諸々のいわゆる「中間化石」はことごとく専門家によって否定されている。このことを語るのは非常に重要なことであるのは言うまでもないが、しかし、中間化石は「まだ見つかっていないだけ」という言い訳をする余地が常に残されており、だからこそ自称「中間化石」が見つかったと宣伝される行動は引きも切らずあるのである。

進化論の大前提

進化論の大前提が科学的にあり得ないことを語ることは多少難解ではあるが、しかし、進化仮説が立つ土台であり、その土台が覆った時に、その上に乗っかっている進化仮説ももろともに覆ってしまう。そういう意味で土台にメスを入れることは非常に重要であるので、敢えてその前提を八月号に総括し、九月号には「大前提(一)」の宇宙の始まりについて、十月号では創造主が定められた宇宙・地球の全ての法則を簡単にまとめて紹介した。

この号では、進化論の大前提として重要な生物の自然発生について、それを信じて来た二千年余に亘る長い歴史と、そして自然発生は無いという実験的な証明が十七世紀に端を発し、十九世紀に至って遂に明確に証明されたことを簡単に紹介する。

アリストテレスの「生命の自然発生説」

紀元前の優秀な哲学者アリストテレス(紀元前三八四~三二二)は、ソクラテス、プラトンと共に、西洋最大の哲学者の一人と見なされ、多岐に亘る自然研究の業績から「万学の祖」とも呼ばれる。彼は生物学、特に動物学の研究で数百種に亘る生物を詳細に観察し、多くの種の解剖を行った結果、一切の生物はプシューケー(霊魂)を持ち、無生物と区別されるとした。彼は様々な動物の出産(親の体から産まれる)の様子を観察して、「生物の中には親の体からではなく物質から一挙に生まれるものがある」と判断し、自著『動物誌』や『動物発生論』において多数の動物を「自然発生する」ものとして記述した。例えば、ミツバチやホタルは(親の体から以外に)草の露からも生まれ、ウナギ・エビ・タコ・イカなどは海底の泥から産まれる、と記述した。アリストテレスは、①生命の基となる「生命の胚種」が世界に広がっており、②この胚種が「物質」を組織して生命を形作るプロセスを経て生命が発生するとした。

彼の多岐に亘る学説は十三世紀に神学へ導入され、中世ヨーロッパの学者たちから支持され学問の発展に貢献した。しかし、妥当な諸説だけでなく、誤謬までもが無批判に支持されることになり、後には学問の発展を阻害することにもなった。例えば、「四元素論」「脳は血液を冷やす機関」説等も信奉され続け、近代に至るまでこの学説に異論を唱える者は出てこなかった。また、ガリレオ・ガリレイは地動説を巡って生涯アリストテレス学派と対立し、よく知られているように裁判に巻き込まれてしまった。

自然発生説の実験的検討 イタリアの医師フランチェスコ・レディは「昆虫の世代についての実験」(一六六八年発表)で自然発生説に反駁の第一歩を踏み出した。レディは、六つの瓶を三つずつ二群に分け、それぞれ一つめの瓶に未知の物体、二つめに魚の死骸、三つめには生の牛肉の塊を入れた。そして一方の群は瓶の口に目の細かいガーゼをつけて空気しか出入りしないようにし、もう一方には何もつけないでそのまま放置した。数日後、瓶の口に何もつけなかった方はハエが自由に出入りできたためウジがわき、ガーゼで覆った方にはウジはわかなかった。

イタリアの医師フランチェスコ・レディは「昆虫の世代についての実験」(一六六八年発表)で自然発生説に反駁の第一歩を踏み出した。レディは、六つの瓶を三つずつ二群に分け、それぞれ一つめの瓶に未知の物体、二つめに魚の死骸、三つめには生の牛肉の塊を入れた。そして一方の群は瓶の口に目の細かいガーゼをつけて空気しか出入りしないようにし、もう一方には何もつけないでそのまま放置した。数日後、瓶の口に何もつけなかった方はハエが自由に出入りできたためウジがわき、ガーゼで覆った方にはウジはわかなかった。

次に彼は、ウジを捕らえてそれが変態し成虫、ハエになるのを確認した。さらに死んだウジやハエを動物の死体や生肉と一緒にガーゼをかけた瓶に入れておいたが、ウジはわかなかった。但し、あくまでウジやハエに関する自然発生を否定しただけであり、レディ自身「寄生虫は自然発生する」とした。

微生物の問題

ところが、一六七二年レーウェンフックが微生物を発見し、肉汁に微生物が現れる現象を自然発生の証拠とする説が現れた。特にジョン・ニーダム(生物学者・カトリックの司祭)は一七四五年に高温処理した密閉容器に於いても微生物が発生する現象を論文に著し、自然発生説を主張した。

イタリアの動物学者ラザロ・スパランツァーニは、有機物溶液を加熱することにより微生物の発生を抑止できることを証明し、微生物の自然発生を否定した。微生物は空中から運搬されて有機物溶液中に侵入するという根拠により、微生物の発生を抑止するには加熱する以外に有機物溶液を外気に触れさせない条件が必要であることを彼は主張した。

しかし、ニーダムなど自然発生論者は密閉により微生物の運搬を防いだわけではなく、空気中の何かが生命の発生に必須であり、それが供給されなかったためではないかと主張した。自然発生説否定派に対して、培地に新鮮な空気を供給しつつ、それでも微生物は発生しないことを示すことが求められたのである。

生命は生命から:ルイ・パスツール ルイ・パスツールは、ロベルト・コッホ(炭疽菌、結核菌、コレラ菌の発見者)と共に「近代細菌学の開祖」とされるフランスの生化学者、細菌学者であり、幅広い分野でそれぞれ大きな業績を遺している。パスツールは初め化学を専攻し、酒石酸の立体構造解析について大きな業績を上げた。その後、生物学、医学の分野へ進んだ。

ルイ・パスツールは、ロベルト・コッホ(炭疽菌、結核菌、コレラ菌の発見者)と共に「近代細菌学の開祖」とされるフランスの生化学者、細菌学者であり、幅広い分野でそれぞれ大きな業績を遺している。パスツールは初め化学を専攻し、酒石酸の立体構造解析について大きな業績を上げた。その後、生物学、医学の分野へ進んだ。

自然発生の否定は、先に記述したように十七世紀のウジを用いた実験に始まったが、微生物の自然発生に関しては、なかなか否定するに至らなかった。微生物の自然発生を否定するには、「微生物が成育できる条件を保ちつつ、外部の微生物が入らない条件を作る」必要があった。これはまた、微生物の純粋培養における必須条件であり、微生物研究の基礎でもある。

加熱せずに空気を通した上で微生物を捕捉する実験を行なうために考え出されたのが有名な『白鳥の首フラスコ実験』である。

一 フラスコ内に培養液・有機物溶液を入れる。

二 フラスコの口を加熱して長く伸ばし、下方に湾曲させた口を作る。

三 フラスコを加熱し、細い口からしばらく蒸気が噴き出すようにする。

四 この白鳥の首フラスコをしばらく放置しても微生物の増殖は見られなかった。

五 このフラスコの首を折る、あるいは無菌の有機物溶液を、微生物を捕捉させた首の部分に浸し、それをフラスコ内に戻すと微生物の増殖がみられる。

これは、非加熱の空気の交換を行なうが、微生物の増殖が見られないので、極めて説得力ある自然発生説否定の実験である。この実験を基にして一八六一年、パスツールは『自然発生説の検討』という論文を著し、生命の自然発生を完全に否定した。

アリストテレスからパスツールまで:二千二百年の迷走

こうして人類は遂に「生物が湧いて出る」という妄想から解放されるに至った。

「生命は生命から」という厳粛な生物学的結論が、こうして実験的に確認されるに至ったのである。生物学者であれば誰でもこの結論を正しいと見なし、受け容れているのは言うまでもない。そして、このパスツールの白鳥の首フラスコ実験は、生物学の教科書の最初の部分に記載されてきた。学生たちは、生物をそのようなものであるという確認をしてから、生物について学び始めるのである。各人の持っている信仰や人生観の如何に関わらず、生物学の土台はここにあるということを生物学者は確認をして研究をし、そして学生たちにそれを学ばせようとしてきたのである。

二十世紀後半頃に始まったのであろうか、生物学の教科書の初めの箇所で「生物とは」という定義の中にこのように重要な実験的事実を紹介しておきながら、同じ教科書の後ろの部分に「進化」を教える章が備えられており、それが年を追うにしたがって一章だけではなく、二章、三章と増加し、また進化とは関係のない章にまで、これは進化の結果であるなどとサラリと記述されるようになっている。人間の頭は矛盾に満ちていることを一緒に包含することが出来るようである。もとより広い異なった分野の専門家の学者がそれぞれの章を担当して一冊の生物学の教科書を執筆しているのだが、それでも全体をまとめる監修者がいるのであり、この矛盾を受け容れて平然としているのである。土台が無い建物が無事に築けていると錯覚した教科書になっている。

世界 は進化論一辺倒に傾きつつあり、昔、日本が第二次大戦に突っ走った時に「大政翼賛会」という戦争賛美の歌を日本国中で歌った時を想起させられるほどに、生物学の教科書は進化論賛歌に巻き込まれている。それは中学から大学の教科書に至るまで、進化が事実であると教えており、進化に基づいて様々な記述がなされている。

生命が自然発生する確率 科学技術の進歩は、二十世紀に入り驚くべき速度で花開き、コンピューターは人間の達し得ないレベルと速度で難解な計算をすることが出来るようになった。このような技術を駆使して、生命が自然発生する確率を計算する試みが成された。

科学技術の進歩は、二十世紀に入り驚くべき速度で花開き、コンピューターは人間の達し得ないレベルと速度で難解な計算をすることが出来るようになった。このような技術を駆使して、生命が自然発生する確率を計算する試みが成された。

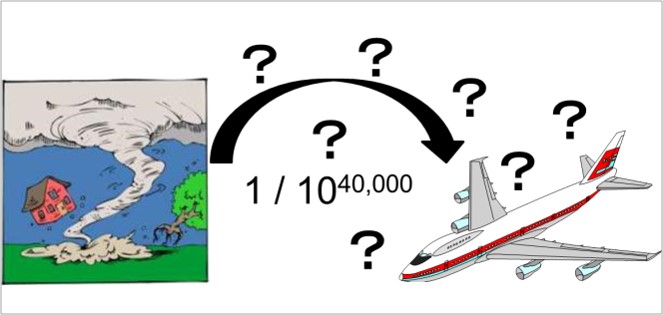

その一端を紹介すると、例えばアミノ酸が偶然に結合してたった一つの小さなタンパク質が生じる確率が、1/1067 以下と計算された。それも、理想的な物質の混合物、理想的な大気中で、千億年もの時間(地球の進化論的推定年齢の十から二十倍)が与えられたという仮定の下である。数学者は、統計的に1/1050 以下の確率の出来事は、起こったこともなければ起こる可能性もないという点でほぼ一致している。  たった一つの小さなタンパク質でさえ統計的にあり得ないことが算出されているのであるから、まして生命の自然発生の確率がどのような数字になるかは容易に想像できるだろう。二人の有名な科学者が、偶然に生命ができる確率を計算したところ、その確率は1/1040,000 以下であったと報告している。このわけの分からない小さな確率はどのようなものであるかを、科学者フレッド・ホイルが次のように語っている。「最初の細胞が偶然に生じたと考えることは、廃品置き場の物置を竜巻が襲って空に巻き上げ、竜巻が去った後に空からボーイング747になって降りてくると信じるようなものである。」

たった一つの小さなタンパク質でさえ統計的にあり得ないことが算出されているのであるから、まして生命の自然発生の確率がどのような数字になるかは容易に想像できるだろう。二人の有名な科学者が、偶然に生命ができる確率を計算したところ、その確率は1/1040,000 以下であったと報告している。このわけの分からない小さな確率はどのようなものであるかを、科学者フレッド・ホイルが次のように語っている。「最初の細胞が偶然に生じたと考えることは、廃品置き場の物置を竜巻が襲って空に巻き上げ、竜巻が去った後に空からボーイング747になって降りてくると信じるようなものである。」

結語

こうして、科学も進化仮説の信仰を完全に否定したのである。

ローマ人への手紙一章二十節

神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。

このシリーズは、マルコーシュ・パブリケーションの発行するキリスト教月刊誌「ハーザー」で2014年2月から連載した内容を転載したものです